[9PCM]従順型のタイプ(T1、T2、T6)のまとめ!

9PCM(9つの性格と動機)は、人の性格を9つにわけて考えるエニアグラムをベースとした性格類型論です。

本記事では社会的スタイルの「従順型」に属する各タイプ(T1、T2、T6)についてまとめました。

従順型について

従順型とは

◆一言でいうと:ルールに従う努力(行動)によって、他者の役に立とうとするタイプ。

◆該当タイプ:タイプ1、タイプ2、タイプ6

◆スタンス:基本的に、「ルールに従う努力(行動)」をして人より上に立とうとする。

(「人より上(優越的)」になろうとする)

従順型の説明

協力的で勤勉であり、他人のために時間や労力を提供(努力)します。

責任感が強く、行動を「自己ルール」の基準に合わせて決めます。

他者との対立や差異を回避しようとする同調的な性格です。

大概は、社会的な価値観や大多数の意見、常識的なルールに従うことで、心理的な不安や緊張を解消しようとします。

従順型の各タイプの説明

従順型は、基本的には努力(行動)して、人より上に立ち、センターの欲する物を手に入れようとするタイプです。

各タイプのセンターの違いにより、欲する物が異なります。

従順型の各タイプを説明する前に、軽くセンターのおさらいをしておきます。

各センターが欲するもの

各センターの欲するものや違いは以下の表のとおりです。

| センター | 該当タイプ | 一言でいうと | 求めるもの | 潜在的 感情 | 時間軸 | 説明 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 本能(ガッツ) センター | T8:挑戦する人 T9:平和をもたらす人 T1:改革する人 | 本能で働くタイプ。 | 自立、 境界、 コントロール | 怒り | 現在、 今この瞬間 | 「自立、境界、コントロール」を得るため、周囲をコントロール、抵抗しようとする。 ストレスがかかると、動くことをしようとしがちです。 |

| 感情(ハート) センター | T2:人を助ける人 T3:達成する人 T4:個性的な人 | 心で感じるタイプ。 | (人からの) 関心 | 恥 | 過去、 イメージ | 「(人からの)関心」を得るため、自己イメージに固執する。 ストレスがかかると、自分の気持ちを優先しようとしがちです。 |

| 思考(ヘッド) センター | T5:調べる人 T6:忠実な人 T7:熱中する人 | 頭で考えるタイプ。 | 安全、 安心 (不安の解消) | 不安 | 未来、 理屈 | 「安全、安心」を得るため、戦略,、信念、理屈に思考をむける。 ストレスがかかると、考えることをしようとしがちです。 |

各センターの力の向きと分類

各センターの力の使い方の方向のパターンを説明します。

力が「外向き」、「内外向き」、「内向き」の3パターンがあります。

各力の向きのパターンと力の使い方は、以下の表のとおりです。

| タイプ | センター | センターの 力の向き | 説明 |

|---|---|---|---|

| T8 | 本能(ガッツ) センター | 外向き 自⇒他 | 「自立、境界、コントロール」を維持するため、外に力を向ける。 ※他人に力を向け、力の行使でコントロールを図る。 |

| T9 | 本能(ガッツ) センター | 両向き 自⇔他 | 「自立、境界、コントロール」を維持するため、内、外両方に力を向ける ※自分の平和と外との調和を図る。自分自身の力からは、遠ざかる |

| T1 | 本能(ガッツ) センター | 内向き 自⇐他 | 「自立、境界、コントロール」を維持するため、内に力を向ける ※内側に力を抑制する(怒りのパワーをため込む) |

| T2 | 感情(ハート)センター | 外向き 自⇒他 | 「(人からの)関心」を維持するため、外に感情を向ける ※人にやさしくし、関心を引く |

| T3 | 感情(ハート)センター | 両向き 自⇔他 | (人からの)関心を維持するため、内、外両方に感情を向ける ※自分と他人を比較し、達成を求める。自分自身の感情から遠ざかる |

| T4 | 感情(ハート)センター | 内向き 自⇐他 | (人からの)関心を維持するため、感情の内側にこもる ※内側にこもり、空想にふける |

| T5 | 思考(ヘッド) センター | 内向き 自⇐他 | 「不安」を解消するため、内側に思考を向ける ※自分の中で理屈で整理する |

| T6 | 思考(ヘッド) センター | 両向き 自⇔他 | 「不安」を解消するため、内、外両方に思考を向ける ※人の顔色をうかがう。自分自身の思考から遠ざかる。 |

| T7 | 思考(ヘッド) センター | 外向き 自⇒他 | 「不安」を解消するため、外側に思考を向ける ※外の楽しい世界に、思考を向ける。 |

タイプ1:改革する人(本能センター×従順型)

通常のT1は本能センターに所属しており、エネルギーの向きは、内向きです。

センターの力の使い方としては、以下の表のとおり、「本能センター」の力が強く、「思考センター」の力が弱い状態にあります。

思考センターの力が弱い分、理屈で考えることが疎かになり、自分の中にある完全性を疑うことが少なくなります。

そのため、対応も優越的で「自分が正しい」とパワフルに周りが間違っていると、世直しの行動を行います。

| センター | スコア | 備考 |

| 本能 センター | 3 | 本能センターのエネルギーは、内向きに使います。 内向きといえど、本能センターの一員なので、行動力はあります。理想の自分を維持するため、怒りの力を内に向けるため、常にフラストレーションが溜まりやすい傾向にあります。 |

| 感情 センター | 2 | 感情センターのエネルギーも有効に活用できますが、人からの関心も必要となるため、自分の理想像と他人の理想像の整合が取れているかという事を、気にし過ぎる傾向があります。 |

| 思考 センター | 1 | 自分の内面に理想像があり、そのことを追求し過ぎるあまり、未来を見据えた論理的思考が疎かになる傾向があります。そのため、短期的な自分の考えたプロセスに固執し過ぎてしまうあまり、人と対立することもしばしば発生します。 |

ルールに従う努力について

従順型のT1はセンターが欲する「自立やコントロール」を「自分ルールに従う行動」をすることによって得ようとします。

だいたいの場において、世界が間違っている(自分の理想と異なっている)と感じるため、自分が何とかしなければと、内に怒りを秘め、人の役に(助けに)立つ行動をしています。

なんていい加減なんだ!(上から目線で)

⇒「私が正しい状態に正してあげなきゃ」

※「努力(行動)」して世界をコントロールしようとする。

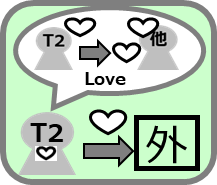

タイプ2:人を助ける人(感情センター×従順型)

通常のT2は感情センターに所属しており、エネルギーの向きは、外向きです。

センターの力の使い方としては、以下の表のとおり、「感情センター」の力が強く、「思考センター」の力が弱い状態にあります。

思考センターの力が弱い分、理屈で考えることが疎かになり、自分の中にある「過去に他人が喜んでいた」というイメージを疑うことが少なくなります。

そのため、対応も優越的で「あの人が喜ぶのだったら」と自分が思う対象が喜ぶであろう行動をパワフルに行います。

| センター | スコア | 備考 |

| 本能 センター | 2 | 本能センターのエネルギーをバランスよく使う、比較的パワフルに行動します。自分の中の他人のイメージを膨らませ、本能センターのエネルギーを外向きに出し、パワフルに行動をします。 |

| 感情センター | 3 | 感情センターのエネルギーを外に求め、積極的に行動し、人からの関心を得ようとします。 そこにある考えは、過去にあの人がこの行動で喜んでくれたから、今回も同じ行動で喜ぶはずと、そのイメージに従い、ガンガン他者のために行動を起こしていきます。 |

| 思考センター | 1 | 常に自分軸ではなく、他人が欲することを考えてしまうので、そのことを追求し過ぎるあまり、未来を見据えた論理的思考が疎かになる傾向があります。 |

ルールに従う努力(行動)について

従順型のT2はセンターが欲する「(他人からの)関心」を「人が喜ぶイメージの行動」をすることによって得ようとします。

だいたいの場において、「なんて可哀想な人なんでしょう」(私が助けてあげなきゃ)と感じるため、(自分が思う)他人の役に立つであろう行動をしています。

※自分が思う他人の役に立つ行動なので、本当に相手が欲している行動とは限りません。

みんなで出かける時に、おにぎりやおはぎを作ってきたりするのはこのタイプでしょう。

「なんて可哀想な人なんでしょう」(上から目線で)

⇒私が助けてあげなきゃ!!

※「努力(行動)」して他人からのありがとう(他人からの関心)を得ようとする。

タイプ6:忠実な人(思考センター×従順型)

通常のT6は思考センターに所属しており、エネルギーの向きは、両向きです。

タイプ6は「不安」の感情が非常に強く、自分の思考に触れることを最も苦手なタイプです。

本能的に感じている不安という感覚に支配されながら、「そんなもの感じない!」と強固に主張したり、「これに任せておけばよい!」と思えるような人生のバイブルに依存することで不安から目を逸らしたり、なかった事にしようとします。不安に対抗するため、「人と一緒の行動」を努力して行うことで、「私はちゃんとやっている」と優越感を得ようとします。

| センター | スコア | 備考 |

| 本能 センター | 1.5 | 本能センターと感情センターのエネルギーをバランスよく使い、人の関心を理解し、人を気遣うやさしい行動が行えます。 ただし、不安が先に立つので、責任を取って自分で推進するという行動の取り方はしません。 |

| 感情 センター | 1.5 | 本能センターと感情センターのエネルギーをバランスよく使い、人の関心を理解し、人を気遣うやさしい行動が行えます。 ただし、不安が先に立つので、助けたり、役に立つという印象を与えておけば、困ったときに自分を助けてくれるかもしれないと、意外と打算的に考えた行動をしています。 |

| 思考 センター | 3 | 感情センターと本能センターのエネルギーをバランスよく使おうとするで、その分思考センターの内省的に思考エネルギーを自分に向けるということが疎かになり、常に外部に対して不安の感情を抱いています。 思考センターにいながら、自分で考える事を放棄し、人の言う事を鵜呑みにしたり、これに任せておけば大丈夫と、自分の心の拠り所に(自動的に)従った行動や思考を行います。 |

ルールに従う努力(行動)について

従順型のT6はセンターが欲する「安心」を「人に従う努力」することによって得ようとします。

特定の場において、「他人より自分の方が劣っている」と感じていますが、人の上に立てるよう、他の人への連携や役に立つ行動やルールを守ることで、優位性を感じようとします。

「(心の声)ルールを守っている自分は、みんなに認められる存在にちがいない」

⇒ルールや期待されていることをすれば、安全だろう!

(ルールを守っている私は、みんなに劣っていないし、素晴らしい人間にちがいない。)

最後に

さて、従順型のタイプ(T1、T2、T6)をみて、従順型はこんな感じというイメージはつきましたか?

同じ従順型でも、センターの違いによって、行動や振る舞いなど異なるものになります。

9PCM(9つの性格と動機)を通じて他人の性格タイプを理解することで、コミュニケーションの質を向上させることができます。

他人の行動や思考の背後にある動機やニーズを理解し、より効果的なコミュニケーションを築くことができます。

自分のタイプだけでなく、他人のタイプを知ることで、ストレスへの対処法や冷静な判断ができるようになります。

自身のストレス反応や不健全な行動パターンを認識し、より建設的な方法でストレスを管理することもできます。

9PCMを学んで自身の欲求やニーズを把握することで、より意味のある目標が設定できるようになり、自己モチベーションを高めることができます。自身のタイプに合わせた活動や環境を選ぶことで、より充実した人生を送ることができます。

9PCMは、人間関係や個人の成長に関する理解を深めるためのツールとして役立ちます。

ただし、タイプは一つの枠に固定されるものではなく、個人の成長や状況によって変化することを忘れないようにすることも大事です。

9PCMを学んで、人間関係に活かしてみてはいかがでしょうか。